經濟部能力鑑定為企業找人才,三百餘家企業已加入認同,優先面試/聘用能力鑑定獲證者,降低招募跟新人培訓成本。但,能力鑑定能做的其實更多!能力鑑定評鑑結果不僅可作為界定職能等級的依據,亦可作為員工學習地圖與職涯規劃的評估參考。

103年8月29日舉辦「專業職能評鑑交流分享會─員工能力大躍進」,由經濟部產業職能基準與能力鑑定計畫推動單位,彙集能力鑑定認同單位應用案例,分享如何將能力鑑定作為「人才養成」、「知識擴散」、「能力傳承」的工具;另邀請德淵企業沈文瑜經理、中華人資管理協會常務顧問王冠軍分享如何將運用職能準確評鑑員工專業能力進而建構人才培育軌徑。

德淵企業沈文瑜經理以自家公司為例,說明導入職能評鑑動機、導入流程步驟、導入效益,特別針對「職能分析及建構流程」、「職能回饋評鑑執行流程」分享訣竅。並與現場與會者熱切交流職能評鑑的執行方式,德淵企業以評核主管、業務、研發為主要對象,先製作職能發展手冊以為宣導,評鑑者包含自評、上評、同儕評、下評,總計評鑑人數高達8-16位左右。透過這樣的評鑑機制,產生下列效益:

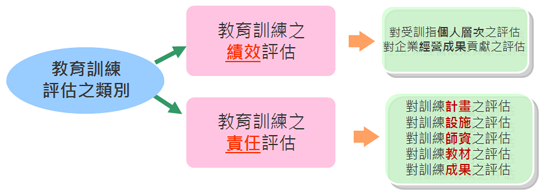

目前有相當多的企業已運用產業職能與能力鑑定於選才、育才,而運用於用才是進階且重要的課題,其聚焦於提升與管理員工總體及個體績效。兩位資深業界人資不斷提示善用產業職能基準資源為完善企業內部職能模型的實務之道,王冠軍常務顧問強調「benchmark」是非常實用且有效的動作,當企業內部未發展佐證員工專業職能的工具,則要善用能力鑑定和其他檢定證照。

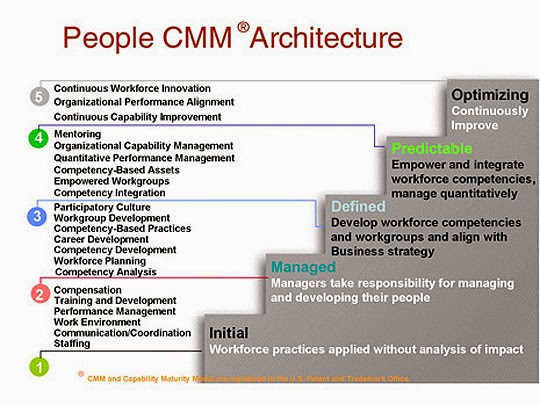

能力鑑定以職能基準為發展基礎,設定分級架構及各級能力標準,訂定評鑑科目及考試範圍,有利於完善公司內部能力藍圖,規劃培訓課程,更可據此建立技術能力分級制度,進而成為養才留才的軌道路徑。以LED專業人才能力鑑定為例,許多照明公司尚無LED工程師養成訓練課程,照明公會引用LED照明工程師職能基準與能力鑑定內容,規劃3科12個主題的能力養成系列課程,不少照明公司例如中國電器、東亞岱亞照明、光春照明、政崴照明、台灣茂矽電子、有隆照明皆派員接受訓練,藉此完善公司內部員工LED專業能力的養成。

活動後,許多企業反映分享內容實務,建議應多多辦理交流活動,並期待經濟部建置更多產業職能基準與能力鑑定,提供不同產業的企業有更多標竿比對與引用的資源。

資料整理:許寶月/工業技術研究院產業學院副管理師(經濟部工業局廣告)

103年8月29日舉辦「專業職能評鑑交流分享會─員工能力大躍進」,由經濟部產業職能基準與能力鑑定計畫推動單位,彙集能力鑑定認同單位應用案例,分享如何將能力鑑定作為「人才養成」、「知識擴散」、「能力傳承」的工具;另邀請德淵企業沈文瑜經理、中華人資管理協會常務顧問王冠軍分享如何將運用職能準確評鑑員工專業能力進而建構人才培育軌徑。

德淵企業沈文瑜經理以自家公司為例,說明導入職能評鑑動機、導入流程步驟、導入效益,特別針對「職能分析及建構流程」、「職能回饋評鑑執行流程」分享訣竅。並與現場與會者熱切交流職能評鑑的執行方式,德淵企業以評核主管、業務、研發為主要對象,先製作職能發展手冊以為宣導,評鑑者包含自評、上評、同儕評、下評,總計評鑑人數高達8-16位左右。透過這樣的評鑑機制,產生下列效益:

- 自我覺察─受評人藉由自評與他評之差異來更了解自己。

- 潛能發展:員工可規劃發展自己之職能弱項,公司訓練部門也可以根據落差分析了解需求,以開設相關課程。

- 人才發掘:從評鑑結果找出具有發展潛力的對象,列入組織重要幹部之接班人培養。

目前有相當多的企業已運用產業職能與能力鑑定於選才、育才,而運用於用才是進階且重要的課題,其聚焦於提升與管理員工總體及個體績效。兩位資深業界人資不斷提示善用產業職能基準資源為完善企業內部職能模型的實務之道,王冠軍常務顧問強調「benchmark」是非常實用且有效的動作,當企業內部未發展佐證員工專業職能的工具,則要善用能力鑑定和其他檢定證照。

能力鑑定以職能基準為發展基礎,設定分級架構及各級能力標準,訂定評鑑科目及考試範圍,有利於完善公司內部能力藍圖,規劃培訓課程,更可據此建立技術能力分級制度,進而成為養才留才的軌道路徑。以LED專業人才能力鑑定為例,許多照明公司尚無LED工程師養成訓練課程,照明公會引用LED照明工程師職能基準與能力鑑定內容,規劃3科12個主題的能力養成系列課程,不少照明公司例如中國電器、東亞岱亞照明、光春照明、政崴照明、台灣茂矽電子、有隆照明皆派員接受訓練,藉此完善公司內部員工LED專業能力的養成。

活動後,許多企業反映分享內容實務,建議應多多辦理交流活動,並期待經濟部建置更多產業職能基準與能力鑑定,提供不同產業的企業有更多標竿比對與引用的資源。

資料整理:許寶月/工業技術研究院產業學院副管理師(經濟部工業局廣告)